Hija de padres angoleños que emigraron a Europa poco después de casarse, Yendy creció en una casa donde la fe cristiana y las tradiciones africanas no se contradecían, se abrazaban. Era un hogar tejido por dos memorias: la espiritual y la ancestral. Su padre, pastor y misionero, le enseñó desde niña que la identidad no es una herencia fija, sino una construcción viva: se arma en los encuentros, se cuida en los vínculos, se transforma sin desaparecer. “Mi infancia fue interesante”, dice con una sonrisa que guarda muchas capas. “Crecí rodeada de extranjeros: mi mejor amigo era indiano, tenía amigos estadounidenses… Nunca me pareció extraño. Para mí, todos éramos iguales, solo con historias distintas.”

No todas las mudanzas fueron voluntarias. La salud de su hermana mayor, que era sorda y autista, exigía tratamientos especializados. Debido a esta situación, la familia se separó temporalmente: su padre viajó con ella a Holanda e Inglaterra en busca de atención adecuada; mientras Yendy permaneció en Portugal con su madre y su otra hermana.

La distancia, los trámites y las barreras burocráticas fueron extendiendo los tiempos de espera. Cada reencuentro era más lejano, más improbable. Años después, su padre se instaló en Brasil, para buscar nuevas alternativas médicas. Desde allí, las invitó a reunirse con él. Así comenzó otro capítulo: una nueva tierra y una nueva lengua. Otro comienzo desde cero.

A pesar de las fracturas y los ajustes que implicó ese cambio, Yendy guarda una imagen nítida de aquel tiempo: su padre, firme en su fe, pero también en su raíz africana. En esa casa brasileña convivíeron el presente y la memoria. Busto a busto, estatua a estatua, las figuras ancestrales de Angola ocupaban un lugar central. “La gente no entendía cómo un pastor podía tener estatuas africanas”, recuerda Yendy. Pero él no las escondía. Al contrario: las mostraba con orgullo. Era su forma de resistir de manera silenciosa pero firme. Su forma de decir: esto también soy yo.

Desde niña, Yendy tejió un lazo íntimo con su herencia. “Mi padre me enseñaba a hacer trenzas y a admirar las telas africanas”, recuerda. Cada gesto era más que una enseñanza, era una siembra. Una forma de nombrarse en lo cotidiano, de llevar la historia en las manos. Pero ese vínculo se quebró cuando sus padres se separaron, enfrentados por un deseo no compartido: regresar —o no— a Angola. La distancia se volvió definitiva. La figura del padre se desdibujó en el tiempo, ausente por casi treinta años. Sin embargo, su legado seguía presente en ella, como una semilla dormida que nunca dejó de esperar la lluvia.

Trabajar, estudiar, avanzar. Esa fue la lógica que marcó su vida en São Paulo: una ciudad veloz, exigente. Estudió enfermería, fisioterapia y estética, impulsada por el deseo de acompañar a otros en sus procesos de bienestar. Pero el entorno hospitalario la desbordaba. “Me involucraba demasiado con los pacientes”, confiesa. Sentía que el dolor ajeno se le metía en la piel.

El encuentro con Mauri marcó un nuevo capítulo en su historia. Ella lo describe como una presencia serena, alguien que escucha más de lo que habla. Lo que más la conmovió fue un gesto simple, pero enorme: sin que nadie se lo pidiera, comenzó a aprender lengua de señas para poder comunicarse con su cuñada. “Un día simplemente llegó y le habló. Fue increíble”, cuenta Yendy todavía emocionada. Ese gesto fue solo el comienzo de una forma de amar que se sostuvo en el tiempo: estar presente, incluso en el silencio.

Mauri fue quien propuso el primer viaje a Uruguay. Había encontrado una promoción de pasajes y organizó todo como una sorpresa. Ella no supo nada hasta que estaban a punto de salir. Llegaron en pleno invierno, y la primera impresión fue distante: calles grises, aire frío, un ritmo extraño. Aunque le pareció tranquilo y bonito, no terminó de atraparla.

Volvieron meses después, esta vez en moto, con más tiempo y otros ojos. El paisaje había cambiado —o tal vez habían cambiado ellos—. Una noche, en la habitación del hotel, lo encontró en silencio, con los ojos húmedos, mirando por la ventana. No hizo falta preguntar: entendió que él no quería volver. Y aunque su vida en Brasil estaba armada —con consultorio, rutinas y afectos—, empezaron a considerar lo impensado: mudarse. Apostar a una nueva vida. Respirar otro aire.

Después de aquel viaje, fue Mauri quien le propuso quedarse un tiempo en Uruguay para probar. “Si no te gusta, volvemos”, le dijo con calma. No era una decisión apurada ni impulsiva, pero sí nacida de un deseo compartido: encontrar una vida más serena. “Quiero que mi hija pueda jugar en la placita sin miedo”, recuerda Yendy, como quien nombra un sueño profundo.

El 4 de septiembre de 2020 llegaron a Montevideo, en plena pandemia, con su hija de apenas dos meses y medio. Nada fue improvisado: estudiaron español con un profesor rioplatense, vieron videos sobre la cultura local, se contactaron con personas uruguayas. Lo que empezó como una prueba fue echando raíces, casi sin darse cuenta.

Todo era distinto al llegar: el idioma, las formas de mirar, los silencios, los códigos invisibles. Pero también era distinto lo que se respiraba. Montevideo ofrecía algo nuevo: tiempo, espacio, cielo. La posibilidad de caminar sin miedo, de bajar el ritmo, de escuchar(se). Venir de una ciudad como São Paulo y aterrizar en esa calma fue un giro profundo, una especie de exhalación. “Amo ese cielo azul. No en todos los lugares se tiene un cielo así”, dice Yendy. Y en ese cielo encontró algo que empezaba a parecerse al hogar.

Durante los primeros años en Uruguay, Yendy estuvo completamente dedicada a la crianza de Naomi. Disfrutaba de su rol como madre, pero sentía que algo —adentro— empezaba a pedir espacio. Por las noches, cuando su hija dormía, el silencio abría una puerta. En ese umbral íntimo, encontraba pequeños momentos para reencontrarse consigo misma. Se refugiaba en las manos: hacía manualidades, inventaba juguetes, les ponía nombres. En esos gestos simples —mínimos pero vitales— buscaba devolverle a su vida ese pulso creativo que siempre la había habitado. Era su forma de volver a sí misma, sin dejar de maternar.

Una noche, mientras navegaba por Instagram, encontró una convocatoria para mujeres interesadas en castings. Se inscribió sin demasiadas expectativas, solo por curiosidad. Para su sorpresa, fue seleccionada para un comercial en Estados Unidos. Esa experiencia fue una chispa: encendió algo dormido. “Empecé a involucrarme y eso me abrió puertas, me permitió ser yo misma”, recuerda Yendy, con una sonrisa. Porque a veces basta un pequeño sí para que todo empiece a moverse.

Ese casting fue apenas el primer paso de un camino nuevo. A través del modelaje y la fotografía, Yendy encontró un espacio donde podía habitarse con libertad, decir quién era sin palabras. Su primer trabajo importante fue un comercial de Coca-Cola. No lo esperaba. Le pareció irreal, como si se tratara de otra vida. “Nunca imaginé que un día estaría en un comercial de Coca-Cola. Fue un sueño hecho realidad”.

Con el tiempo, comprendió que estar frente a cámara no era solo posar: era contar una historia. La suya. La de su piel, su cultura, su presencia. Por eso, una de las campañas que más la movilizó fue la del Ministerio de Turismo de Uruguay, dentro del programa “Uruguay Natural”. “Me filmaron en un spa, en la sierra”, recuerda emocionada. “Siempre me llamó la atención la ausencia de personas afro en los comerciales. Y cuando aparecían, era desde estereotipos muy marcados”. Participar de esa campaña fue, para ella, una forma de romper moldes.

En 2023, Yendy decidió tomarse en serio ese llamado interior y se inscribió en una escuela de cine. Sabía que aún tenía mucho por descubrir y eligió hacerlo desde la formación. Curiosa y disciplinada, comenzó a presentarse a nuevos castings, explorando un mundo que hasta entonces solo había habitado como intuición.

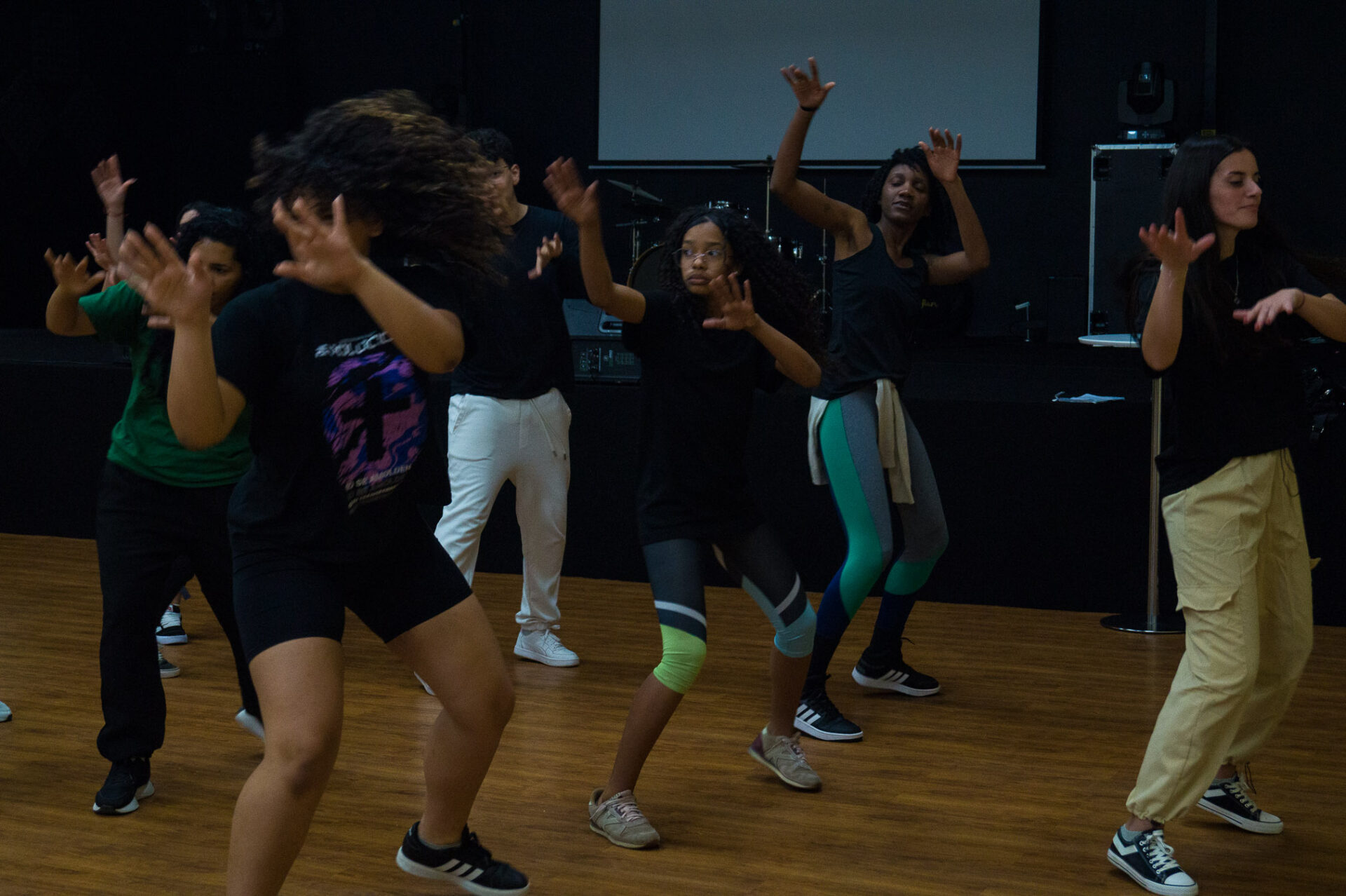

Su participación en “Navidad por el Mundo” —el espectáculo que reúne a más de 70 artistas en el Antel Arena para celebrar las tradiciones navideñas de distintas culturas— fue una sorpresa que marcaría un antes y un después. Todo comenzó con una sesión de fotos en homenaje a África. Poco tiempo después, la invitaron a integrarse a la coreografía.“Hice el casting y quedé seleccionada”, cuenta con alegría. Aunque el baile era complejo y el ritmo exigente, no estuvo sola. “Mis compañeras fueron a mi casa para ayudarme a ensayar”, recuerda con gratitud. Ese gesto colectivo —ese estar para la otra— fue lo que le dio confianza. Gracias a ese abrazo silencioso entre mujeres, pudo brillar sobre el escenario sin miedo.

Encarnar a una guerrera africana fue más que un papel: fue una manera de habitar su herencia con el cuerpo, con el gesto, con el orgullo. “Improvisé y me quedé; fue increíble poder representar eso”, dice, aún conmovida.

Lo que parecía una colaboración puntual se convirtió en una experiencia transformadora: dos años sobre el escenario y un deseo creciente de llevar esa obra más allá de las fronteras.

Más allá del modelaje y la fotografía, Yendy descubrió en el arte un espacio donde explorar(se). Un territorio íntimo, profundo, donde las preguntas sobre la identidad podían tener forma, color y voz. En su habitación, tiene una colección de muñecas cuidadosamente ubicadas. Cada una guarda una historia. Empezó a reunirlas en 2017, pero el vínculo es más antiguo. “Desde chica me encantaba hacerles ropita, estar con ellas. Siempre fueron una compañía”, recuerda con ternura. Cuando se mudó, no pudo traerlas. Las extrañó como se extrañan las raíces. Tiempo después, en uno de sus viajes, logró recuperarlas. Y al volver a tocarlas, algo en ella también volvió.

La idea del stop motion no apareció de inmediato. Primero llegó la fotografía, casi como una urgencia. Necesitaba entender la luz y cómo se comportaba sobre las pieles negras. “A veces tenía que hacer auto castings y la luz no me favorecía. Ahí empecé a estudiar fotografía”, explica. En ese proceso recordó que tenía a sus modelos perfectas: sus muñecas.

Comenzó a fotografiarlas. Jugaba con los encuadres, las sombras, los silencios que ellas también podían contar. Y poco a poco, casi sin planearlo, nació el deseo de darles movimiento. Su primer corto fue sencillo: una muñeca con frío que se cubría con una manta. Pero detrás de ese gesto mínimo había algo más profundo: una historia que pedía ser contada.

Me muestra un video y me dice que está inspirado en su propia experiencia. “Yo no estoy en mi contexto, vivo lejos de donde nací. Y hubo un momento en que sentí la necesidad de reconectarme con mis orígenes.” La historia narra justo eso: alguien que vive de forma automática, desconectada, y de pronto siente el llamado de volver. Volver no solo al lugar, sino al sentido. Y después de ese viaje interior, algo cambia. “Vuelve a su vida, pero con otra mirada”, dice Yendy.

Me cuenta que ahora está trabajando en un nuevo corto. La protagonista es una joven en silla de ruedas, y el objetivo es mostrar su vida cotidiana desde una perspectiva real, sin adornos ni estereotipos. Quiere contar con honestidad: cómo se mueve, cómo habita el mundo, cómo es mirada. La historia está inspirada en su hermana, y en todo lo que le enseñó sin decir una palabra.

En cada una de sus creaciones, hay algo más que una imagen: hay un mensaje profundo. Una necesidad de decir. Una búsqueda de conexión con sus raíces, con la identidad, con aquello que muchas veces queda fuera del encuadre.

Yendy reflexiona sobre la inclusión, pero no desde el discurso: desde el gesto, desde la escena, desde el cuerpo. “El arte cambió mi forma de ver el mundo —dice—. Me vuelve más atenta, más sensible. Me obliga a mirar mejor. A ver más.”

La historia de Yendy es un ejemplo poderoso de cómo el arte puede ser una herramienta para afirmarse, para sostener(se), para decir: “aquí estoy”. La resiliencia, lejos de ser una idea abstracta, se vuelve un ejercicio cotidiano cuando se vive lejos de lo propio, pero con las raíces intactas. La maternidad, aunque central en su vida, no la detuvo. Al contrario: fue impulso. En lugar de frenar sus búsquedas, la empujó a reinventarse, a crear, a tender puentes entre territorios y lenguajes.

En su camino, los lazos se tejieron con hilos de amor que cruzaron fronteras, cuerpos y silencios. Un amor que tomó muchas formas: en una madre que sostuvo, en un padre que le transmitió sabiduría desde la fe y la cultura, en una hermana que enseñó con su sola presencia, en una pareja que apostó al viaje, y en una hija que le dio nuevo sentido a todo.

La fuerza silenciosa de su padre, aferrado a sus símbolos africanos en pleno Brasil, le dejó una lección que hoy la guía: la identidad no se impone ni se pierde. La identidad se honra. Y también —como ella— se siembra, paso a paso, en cada gesto, en cada historia, en cada acto de creación.